展览回顾|“光芒”造型·青年艺术推介计划 2025年第2期个展

导师寄语

刘科杉在本科阶段就成绩优秀,毕业创作获“天津美术学院学院奖”、〝许钦松艺术奖学金铜奖”并入选〝罗中立艺术奖学金作品展”。

科杉在读研期间展开了多个系列的艺术创作,其中《植物花卉》系列是以抽象解构的方式表现植物生长的生命力,线条像藤蔓般在画布上自由变化,隐约可见的人体符号和鲜亮生辣的色彩表现是他进行的意象化和隐喻性表达的形式语言探索,展现了他想从写实风格中突围的努力。研二期间他深入敦煌进行艺术考察,寻求在传统文化资源中汲取滋养,《敦煌记忆》、《桃花源》等作品是他在第二阶段的创作实践,他将中国传统写意绘画的元素转化到自己的油画创作中,运用大量丽坤媒介寻求一种水墨淋漓的书写性,在造型上更加放松自由,题材上选取日常生活照片进行转换拼接,展现出更具当代性的表现力。

科杉跳跃变幻的绘画风格虽然还有待成熟,但他对艺术的敏锐感觉和创造活力正如他画中的花卉和植物,充满了浪漫的生机和恣意生长的力量,我期待在不久的将来他会创作出一批更加精彩的作品!

导师 袁文彬

黄杨茗是一个有“爱”的人,他在个人的“生命”历程中,无论是“我(自己)”、“我们(朋友)”还是“人们(社会)”,都以“爱”的方式交流着,例如《松岳与乌鸦》和《绘画性》等等。

影像作品《共呼吸》非常直接地运用了塑料袋作为其中一个媒介,母子二人在塑料袋中拥抱,这是他长大后第一次拥抱母亲。母亲的爱,他的爱瞬间融为一体,仿佛他在娘胎之中的自在复归,“常德不离,复归于婴儿”。

至此,“爱”、“大爱”、“博爱”,爱之至深现于眼前,让每一个观者感动。

祝黄杨茗、刘科杉双个展首秀大获成功。

导师 马元

2021年我在武汉美术馆举办个展期间,还应邀到湖北美术学院进行讲座交流。讲座中有一位身材魁梧的男生积极提问,还说想考我的研究生,由此结缘便有了我和刘帅的师生之谊。

刘帅身形高大,却心思细腻。他喜欢写诗,敏感于春花秋月,光阴流转,烟花易逝。他在研究生阶段勤奋创作,画风也从古典写实转向写意表现,艺术水平有了很大的提高。他依然有着很深的古典主义情结和浪漫主义情怀,并在作品中自然地流露出来。他的作品主要分为三个系列:以同学肖像为主题的“青春”系列、以自画像或群像为主题的“浮生”系列、以古典雕塑为主题的“回响”系列,三个系列以时间的流逝为主线串联起来并相互交织,分别代表刘帅对同学情谊的真情记录,对似水流年的青春感怀,对古典艺术的缅怀与回望。

刘帅用真诚表达出自己的所思所想,用画笔记录下自己的生活与情感。展览中的三个系列作品以奇妙方式构筑成刘帅在天津美院研究生三年充实而立体的视觉记忆,也升华为一曲多声部和谐共鸣的华美乐章,并借此展览完成了刘帅充满仪式感的青春纪念!

导师 袁文彬

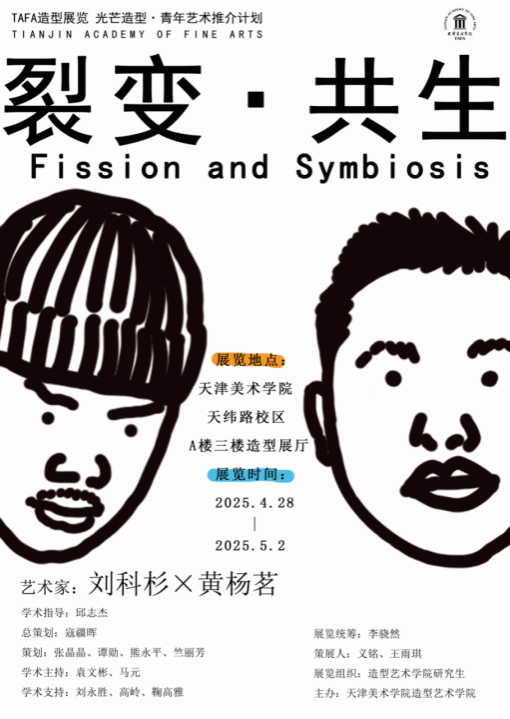

“裂变·共生”展览前言

(刘科杉、黄杨茗双个展)

德勒兹在《千高原》中提出的“块茎”概念,如同一把开启动态认知的钥匙,它拒绝树状的单一逻辑,以去中心化的网络结构、无限蔓延的生成方式,将世界重新定义为一场永不停息的连接与变异。这一理念,恰为刘科杉与黄杨茗的双人展“裂变·共生”提供了理论的注脚:两位艺术家以截然不同的创作路径,共同编织出一张关于艺术本体的认知图示。此时,造型的瓦解与重构、符号的增值与转换,在动态碰撞中催生出新的意义。

刘科杉的创作始于具象却终于不可名状的潜能。他笔下的花木、蔬果与人物,被剥离了生物学意义上的确定性,成为一场关于“逃逸”的视觉实验。这种对传统形式的破坏性重构,恰似块茎根系在地下的隐秘生长,每一次变形都是对既定框架的突破,每一次解构都在叩问艺术表达的边界。黄杨茗的创作则是一场观念与情感的拓扑学演绎。他将符号、影像与装置编织成隐喻的剧场,在极为单纯的造型中藏着未被言说的情感。其作品中的元素亦非孤立的存在,而是块茎枝芽上萌发的“触发点”。

刘科杉与黄杨茗的对话,构成了块茎理论最鲜活的视觉转译,前者以物质的裂变撕开认知的缺口,后者以观念的共生填补意义的真空。一个向下开掘形式的无限可能,一个向上编织符号的生态网络。他们的作品如同哲学与艺术的复调,在“裂变”中彰显个体创作的锐利锋芒,在“共生”中完成精神图景的相互滋养。当“根系”与“枝芽”在展厅中相遇,观众也将成为这场艺术活动的参与者,每一次凝视、每一次思索,都是向块茎网络注入新的连接点。

最后,这场展览并非答案的陈列,而是一场永动的追问。在艺术与哲学的交界处,在形式与观念的裂缝中,我们是否也能如块茎般挣脱桎梏,在不确定中拥抱创造的狂喜?刘科杉与黄杨茗以作品作出回应:裂变是重生的序曲,共生是自由的赋形。此刻,请让目光化作另一条根系,在艺术的土壤里,与万物共舞。

策展人:义铭、王雨琪

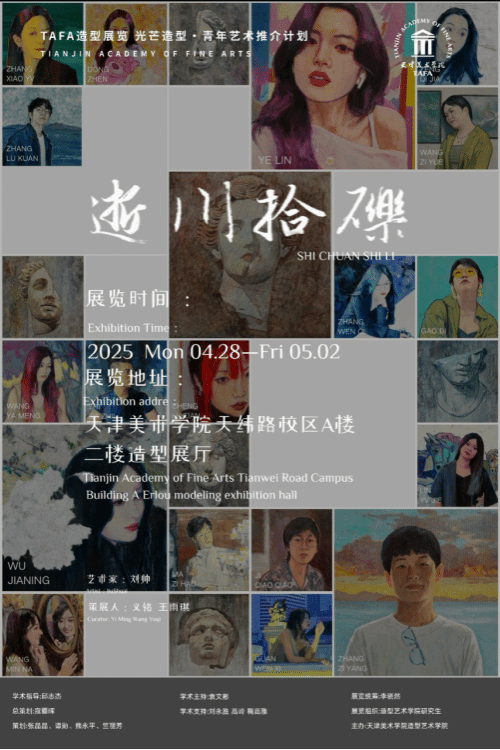

“逝川拾砾”展览前言

(刘帅个展)

在古希腊神话中,克洛诺斯吞噬时间的寓言与赫拉克利特“人不能两次踏入同一条河流”的箴言,共同构成了人类对时间本质的双重认知范式。这种既具象又流动的时间观,在当代艺术实践中演化为对记忆物质性的探索。一直以来,人们总在试图打捞流散于时空长河中的记忆碎片,它们或如流沙般从指缝滑落,或如砾石般嵌入生命的河床。此次展览“逝川拾砾”,便是一场以画笔为网、以色彩为锚的捕捞与凝望,试图在时光的褶皱中,捕捉那些被遗落、被侵蚀、被重述的永恒瞬间。

刘帅的作品分为“青春”“浮生”“回响”三个系列。青春系列以肖像为载体,将转瞬即逝的韶华转化为本雅明笔下的“灵晕”,那些凝固的面孔既是青春褪色的刻度,亦是记忆无声的守望。浮生系列体现出了艺术家对“宏大叙事”的消解,刘帅通过颜料日记与烟火图景,将日常经验进行重新编码,那些看似偶然的笔触,实则是艺术家对日常生活的诗意逃逸。回响系列以跨时空对话重构了艺术史的在场性。当被侵蚀的古典雕塑在画布上获得重生时,艺术便不再是时间的囚徒,而是成为了跨越文明断层的媒介,在永恒的回响中完成了对流逝的超越。

“逝川”语出《论语》“逝者如斯”,暗指时间的飞逝;“拾砾”却是一种抵抗遗忘的姿势。在此次展览中,艺术家以画笔淘洗时光长河,将记忆的砾石淬炼成星轨,在青春的琥珀、浮生的虹膜、回响的碑铭构筑的三棱镜中,折射出时间的不同切面。当我们凝视这些画布上的时光标本时,或可窥见艺术最本质的使命:在流逝的绝对性中,以美的瞬间确证存在的重量。

策展人:义铭、王雨琪

展览信息

“裂变·共生”——刘科杉、黄杨茗双个展

“逝川拾砾”——刘帅个展

“光芒”造型·青年艺术推介计划

学术指导

邱志杰

总策划

寇疆晖

策划

张晶晶、谭勋、熊永平、竺丽芳

学术主持

袁文彬、马元

展览统筹

李骁然

策展人

义铭、王雨琪

展览组织

造型艺术学院研究生

主办

天津美术学院造型艺术学院

展览时间

2025年4月28日-2025年5月2日

展览地址

天津美术学院天纬路校区A楼2楼、

3楼造型艺术空间

展览开幕式

2025年4月28日上午,造型艺术学院“光芒”造型·青年艺术推介计划第13期个展在天津美术学院天纬路校区A楼造型艺术空间开幕。

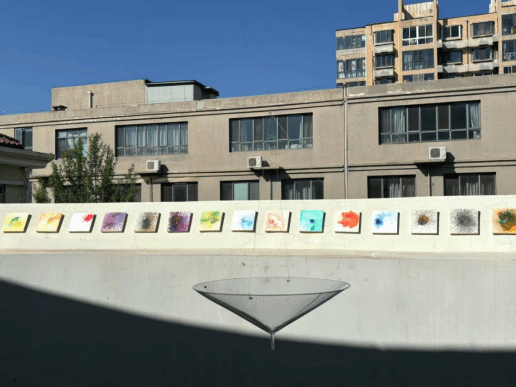

“裂变·共生——刘科杉、黄杨茗双个展”集中展示了研究生三年级油画方向刘科杉同学和黄杨茗同学的34件作品。刘科杉的作品以“形式”为起点却远不止于“形式”,本次展览展出了他2个系列的作品,在这些作品中我们能看到他对形式的探索以及他对形式语言的精准掌握。黄杨茗的作品则以“意义”为依托,他在作品中编织了多重可解读的意义网络,这也为观者保留了一处沉思的留白。刘科杉与黄杨茗两位的结合不仅呈现了两种艺术创作观念的碰撞,也暗合了德勒兹哲学中“生成”的永恒命题,他们画布中跳动的笔触、符号间流转的隐喻,都在强调艺术真正的力量正存在于永不停息的蜕变之中。

“逝川拾砾——刘帅个展”展示了研究生三年级油画方向刘帅同学3个系列12套创作共计61件作品。刘帅的创作围绕时间与记忆展开,通过"青春""浮生""回响"三个系列构建了多重时空维度。"青春"系列以肖像捕捉生命碎片,"浮生"以日常经验凝结永恒,"回响"则重构艺术史基因。刘帅在创作中融合了东西方不同的时空观,他通过颜料肌理与笔触修辞将流逝转化为视觉在场。其作品既呈现个体记忆的沉积,又折射文明演进轨迹,以触觉真实的绘画语言完成对时间本质的当代诠释。

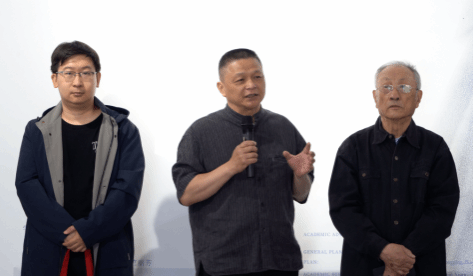

参加开幕式的师生有:天津美术学院学术委员会主任、油画写实导师组组长郑金岩教授、油画系老教授张京生先生、造型艺术学院党总支书记张晶晶老师、科研与研究生处副处长蒋松儒教授、造型艺术学院副院长熊永平教授、造型艺术学院党总支副书记竺丽芳老师、本期个展学生导师、油画系主任袁文彬教授、油画第三工作室负责人段晓刚老师、油画系第一工作室负责人祁峰老师、油画系教师岳杨老师、造型基础教育学院杨健男老师,以及油画方向研究生导师代表、油画系教师代表、研究生和本科生代表。

嘉宾学生合影

造型艺术学院党总支书记张晶晶老师首先致辞,对三位同学表达了祝贺。张老师介绍到学院设立“光芒”造型·青年艺术推介计划旨在搭建符合造型艺术学院研究生培养特点的,阶段性学习成果的展示交流平台。入选青推计划的同学是造型艺术学院众多优秀学生的代表,本次联展的三位同学在袁文彬老师和马元老师的引领下,基于自身研究方向观察和思考,勤于创作,作品特点鲜明,艺术与人文学院的二位策展同学发挥专业特点,五位同学共同呈现了一场非常精彩的展览。接下来,学院在科研与研究生处的支持和指导下,将进一步完善研究生培养体系,持续不断打造青推计划,提升品牌影响力。

科研与研究生处副处长蒋松儒教授在致辞中表示非常感谢造型艺术学院推出“光芒”青推计划,这是培养研究生非常好的举措,体现出造型艺术学院的特色,以展览以作品的形式带动学术研究,体现了理论与实践的紧密结合。三位同学创作具备个人独特的风格,体现出同学们对自己专业的认识与理解。也希望所有同学们,像邱志杰院长在今年研究生中期汇报展开幕式中提到的,要专于自己的研究方向,精于自己的研究领域。

本期个展青年学生导师、油画系主任袁文彬教授发言中首先对几位同学表达了祝贺。他提到这三位同学的作品质量都非常高,两位策展人所定的展览主题也比较贴切。“裂变·共生”的展览理念从德勒兹的“块茎”理论出发,突出一种“去中心化”的状态,强调艺术创作的个人性,这在刘科杉和黄杨茗的创作中体现的非常鲜明。黄杨茗的作品在形式上非常的丰富,有架上绘画、装置、影响等,这说明马元老师对他的影响是非常大的,而且他的作品是具有一定的责任性和思辨性的。刘科杉从本科以来就非常优秀,并且他在这几年一直在不断探索,他在此次展览展出的仅仅是他的两个系列,还有很多作品未展出。他的创作一直在不停地颠覆自己,不停地在尝试新的语言表达。刘帅的作品从自己对生活的感受出发,“时间”是他作品中隐含的主线,他的作品分为“青春”、“浮生”、“回响”三个系列,这三个系列就是从三个不同的方面表达他自己对时间的感悟。总的来说,这三位同学的创作都是具有个人独特的面貌的,能够呈现出自己的脉络。

油画系教师张京生教授发言中对三位同学的作品进行了较为细致的评价,并提出建议,即希望三位同学不要仅停留在自己的创作中,在创作完之后更要重视自己作品的传播与推广,张京生教授反复强调“艺术以其自身之美而美,艺术以其作用之美而美”。造型艺术学院为大家提供这样一个展览空间就是有起“作用之美”的用途,这能给使艺术更加“完美”。希望造型艺术学院能给坚持把这个项目推广下去,让“光芒”照射到更多更广的地方。

校学术委员会主任、油画写实导师组组长郑金岩教授在致辞中表示,造型学院推出的这个项目为学校师生提供了一个良好的交流平台,对我们研究生的教学起到了非常大的作用。同时,举办展览的方式也在某种程度上对同学们起到了一个鞭策的作用,希望这个项目能够持续地做下去。

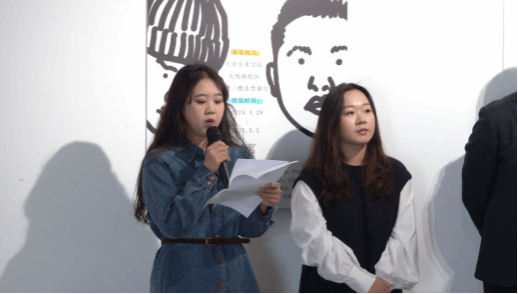

本期个展学生刘科杉、黄杨茗在发言中提到,他们二者的创作从表现手法、画面内容、情感投射存在着极大的差异,甚至关系也时好时差,这就是他们做双个展的原因。刘科杉表示这次展出的作品,大多源于他对生活、自然和情感的观察与思考。在创作过程中,或许是沉淀已久的情愫,或许是一次旅途中的感动,或许是对某个故事的想象,或许只是纯粹的形式探索。而黄杨茗的作品如同他的人一样,压抑严肃又夹带着幽默,从情感和社会性看待黄杨茗的作品时有不同的感触。

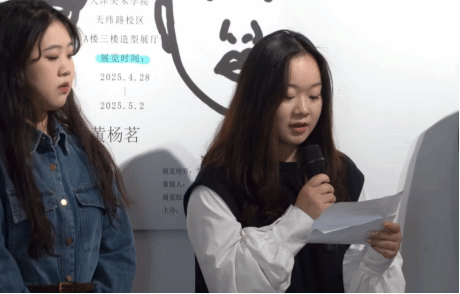

本期个展学生刘帅在发言中回顾了三年创作历程。展览标题取自《论语》“逝者如斯夫”,喻指时光如暗河奔涌。刘帅将画作比作从时光河床拾取的砾石,包含自画像、多稿修改作品等具有个人印记的创作,记录着艺术探索中的顿悟与困顿。刘帅在发言中提到展厅尽头特意保留的白墙及“成为河流”的题词,象征告别收集碎片的阶段,转而带着沉淀继续前行。

策展人艺术管理方向研究生王雨琪在发言时对“裂变·共生”的展览理念进行了阐释,展览理念以居依·德波的景观社会理论与德勒兹的块茎哲学作为理论支撑,试图在两位艺术家作品中构建对抗图像霸权的实验场域。刘科杉的绘画通过解构物象确定性,实现绘画本体语言的突围;黄杨茗的装置艺术则致力于重构符号叙事逻辑,开拓视觉经验的新维度。他们二者的创作既形成“破坏性裂变”与“建构性共生”的张力关系,又共同指向当代艺术的生成性特质,即在解构与重构的动态平衡中孕育新生。展览空间本身被视作具有批判性的对话载体,通过具象残片与抽象符号的并置,展现艺术抵抗异化的可能路径。

策展人艺术学理论专业研究生义铭在发言时对刘帅的艺术创作进行了解读, 刘帅的创作以对时间与记忆的探索为线索,通过“青春”“浮生”“回响”三个系列构建了多维度的时空结构:在“青春”系列中,肖像绘画突破形象复刻,以笔触记录时光轨迹;“浮生”系列将日常片段转化为永恒图像,形成对抗遗忘的视觉仪式;“回响”系列则通过解构古典雕塑激活艺术形象。刘帅的创作既融合东方“逝者如斯”的时间观,也呼应西方哲思中流动的辩证性,他试图通过视觉重构实现消逝瞬间的再生,展现艺术作为人类追寻永恒载体的可能性。

开幕式最后,张京生教授、郑金岩教授、袁文彬教授、蒋松儒教授、熊永平教授共同为刘科杉、黄杨茗、刘帅、义铭、王雨琪五位同学颁发了"光芒"造型·青年艺术推介计划奖杯。

展览现场